Principe et chemin optique

Principe et chemin optiqueArchitecture de l'instrument HRVIR

Le télescope

Le boîtier de détection

L'électronique de traitement image

Le mécanisme de changement de visée

Le système et les principes d'étalonnage

Principe et chemin optique

Principe et chemin optique

Architecture de l'instrument HRVIR

Le télescope

Le boîtier de détection

L'électronique

de traitement image

Le mécanisme de

changement de visée

Le système et les principes d'étalonnage

Le

principe de l'instrument est d'observer une ligne complète au sol de la largeur du champ

que l'on veut observer grâce à des lignes de détecteurs dont le nombre d'éléments

sensibles permet de couvrir ce champ d'un seul coup.

Le

principe de l'instrument est d'observer une ligne complète au sol de la largeur du champ

que l'on veut observer grâce à des lignes de détecteurs dont le nombre d'éléments

sensibles permet de couvrir ce champ d'un seul coup.

Un séparateur spectral permet de faire cette observation dans différentes fenêtres

spectrales.

Ce mode de fonctionnement utilise donc le principe de prise d'image dite en râteau

("push-broom"). Une optique à grand champ forme l'image simultanée de tous les

points de la ligne au sol sur une ligne de détecteurs situés dans le plan focal.

Le balayage colonne obtenu sur l'image résulte du défilement du satellite sur son orbite. Le balayage ligne est obtenu par la lecture série des éléments sensibles de la ligne de détection.

L'instrument optique est basé sur un télescope dont le champ de vue de 4°, soit une

fauchée de 60 km au sol, est couvert instantanément par une ligne de 6000 détecteurs.

La lecture élémentaire de chaque détecteur donne un point image de 10 mètres au sol (mode haute résolution/cartographique). En couplant électroniquement deux détecteurs contigus, le point image offre une résolution de 20 mètres au sol. Le déplacement du satellite sur son orbite permet de réaliser un balayage "électronique" des lignes continuellement et donc de générer une image.

A ces deux modes de lecture des détecteurs correspondent deux des modes de fonctionnement du HRVIR. Ainsi la génération de l'image est réalisée sans qu'aucune pièce optique ne bouge, ce qui permet d'atteindre de hautes performances de qualité image.

Le flux émis par la terre, éclairée par le soleil, est collecté par un télescope de focale 1,08 m et ouvert à f/3,5. Le faisceau lumineux est éclaté en quatre voies spectrales par un séparateur composé de prismes optiques et de filtres, puis focalisé sur les quatre lignes de détecteurs. Les informations sont "registrées", c'est à dire qu'au même instant, une même ligne de paysage au sol est observé simultanément dans les quatre bandes spectrales, elles sont donc parfaitement superposables.

Les fréquences choisies pour SPOT 4 sont les suivantes :

|

|

Le choix de ces "bandes spectrales" d'observation de la terre résulte de deux critères :

L'instrument dispose de trois modes de prise de vue :

haut de page, article, chapitre

![]()

L'instrument HRVIR est principalement composé :

Le télescope

Le télescope Le télescope est une combinaison catadioptrique à miroir sphérique dérivée du télescope de Schmidt. Cette combinaison a été choisie pour ses performances en résolution et son bon comportement chromatique ; ces qualités permettent malgré l'étendue du spectre de 0,5 µm à 1,8 µm d'avoir une image parfaitement identique dans chaque voie spectrale. Le télescope comprend :

haut de page, article, chapitre

Placé au foyer du télescope, le boîtier de détection assure la séparation

spectrale, l'acquisition et la conversion du signal optique en signal électrique. La

séparation spectrale est réalisée par un système de filtres et de prismes appelé

"séparateur spectral", qui découpe les quatre bandes spectrales utiles.

Les lignes détectrices sont placées aux plans focaux des quatre voies spectrales de

l'instrument HRVIR.

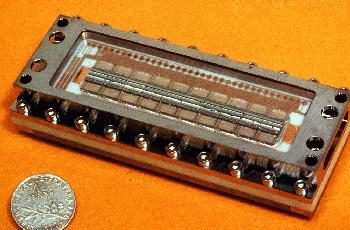

Cette barrette est un

senseur constitué de 3 000 détecteurs élémentaires disposés en quinconce selon

deux lignes parallèles séparées de 52 µm. Ces photo-diodes an GaInAs sur InP sont

sensibles dans le domaine 0,85 µm - 1,75 µm : la coupure à

1,56 µm est donc réalisée par un filtre optique, celle à 1,75 µm par le

détecteur lui-même.

La fabrication d'un détecteur monolithique de 3 000 diodes étant impossible, la

ligne comprend 10 modules de 300 éléments au pas de 26 µm et de surface

optique de 30 x 30 µm². Ces dix éléments sont aboutés, le montage est

réalisé à +/- 1 µm, ces éléments sont montés, collés et parfaitement

alignés sur un support en céramique. Sur ce support sont implantées les pistes

nécessaires aux cheminements des signaux d'horloge, des alimentations et des sorties

vidéo.

Plus de 3 000 connexions sont réalisées en technologie filaire, soudées par

ultra-sons.

Le support céramique équipé de ses 10 modules câblés est emprisonné dans un

capotage Titane muni d'une fenêtre optique. L'étanchéité support céramique-capot est

réalisée par l'écrasement d'un joint d'indium et une fixation par l'intermédiaire de

24 vis.

La cavité étanche est sous pression d'argon et d'hélium.

La fenêtre optique en verre BK7 est usinée, comme une lentille correctrice, en forme de

ménisque. Ce raffinement permet de corriger parfaitement l'écart de grandeur des lignes

détectrices visibles et moyen infra-rouge.

Afin de réguler le détecteur autour de sa température de fonctionnement de 5° à +/-

deux centièmes de degré, un insert en cuivre est noyé dans la céramique du fond de

boîtier et deux thermistances sont montées sur cet insert. Ce montage permet d'assurer

un profil thermique uniforme sur toute la ligne détectrice et de minimiser les gradients

thermiques.

Le module électronique vidéo réalise la mise en forme, l'amplification avec un choix de 6 gains et le traitement des signaux vidéo issus du boîtier de détection avant leur transformation dans l'ensemble de compression et mise en forme de la télémesure avant envoi aux stations de réception sol ou enregistrement à bord .

haut de page, article, chapitre

A

l'entrée de l'instrument est placé un miroir plan qui, par sa rotation, permet à

l'instrument d'observer dans différentes directions de visée, comprises dans un angle de

+/- 27°. Ce changement de direction de visée est obtenu par commande d'un moteur

pas à pas par quantième de 0,3°.

A

l'entrée de l'instrument est placé un miroir plan qui, par sa rotation, permet à

l'instrument d'observer dans différentes directions de visée, comprises dans un angle de

+/- 27°. Ce changement de direction de visée est obtenu par commande d'un moteur

pas à pas par quantième de 0,3°.

La précision de direction de visée, autour de chacun des pas est de 200 mètres au

sol.

Cette capacité de changement de direction de visée permet de remplir trois fonctions

essentielles :

|

|

On voit ici le champ de prise de vue couvert avec le

débattement maximum des miroirs. Les panneaux solaires tournent pour être toujours orientés vers le soleil. |

haut de page, article, chapitre

![]()

Les instruments sont équipés de dispositifs d'étalonnage, ce qui les rend autonomes pour corriger le signal image sous deux aspects :

Les dispositifs d'étalonnage sont utilisés régulièrement pour vérifier et ajuster, si besoin est, la réponse de l'instrument.

Ils sont complétés par l'exploitation d'images de sites uniformes (sites neigeux du Groenland ou de l'Antarctique par exemple) ou de sites dont la réflectance est mesurée au sol simultanément à la prise d'images (la CRAU en France ou White Sands aux États-Unis).

En effet, la transmission des optiques, altérée par le rayonnement UV en orbite, l'évolution du bruit de l'électronique image et des détecteurs par vieillissement naturel sont autant de causes d'évolution des performances des instruments.

haut de page, article, chapitre

![]()

page mise à jour le 06 June 2000